生態工房「ハンノキ林プロジェクト」

どうも、保全チームのカジキです!

年明けてすぐの1/12(日)、都立井の頭恩賜公園(通称「井の頭公園」)の「ハンノキ林作業の日」に参加してきましたので、紹介したいと思います。

この活動は、東京都西部公園緑地事務所が主催となって、公園内の生物多様性保全活動に取り組む認定NPO法人生態工房の案内で開催されています。

生態工房さんは、身近な場所の生物多様性を保全し、持続可能な社会を実現すること、人間活動にともなう生物多様性の損失を止め、回復させる社会を実現すること等を理念として、活動しています。

主なフィールドは今回お邪魔した井の頭公園の他、練馬の光が丘公園や石神井公園、埼玉の上尾丸山公園や二ツ池公園などの都内近郊の公園。

また、長野市信里地区で希少なシナイモツゴと水田生態系の保全も行っています。

今回参加した「ハンノキ林作業の日」は、井の頭公園で行われている生物多様性保全活動の一つです。

ハンノキとは、ブナ目カバノキ科に属する樹高20mにも達する落葉樹で、湿地や川沿いなどの湿った環境を好む植物です。

全国的に分布する生き物ではありますが、東京都では都市開発の結果、ハンノキが好む湿地環境が少なくなった結果、都の絶滅危惧種Ⅱ類に指定されています。

今回の保全エリアは、井の頭公園内でも特に多くのハンノキが存在する場所です。

2018年の台風によって、公園内の、ハンノキを含む多くの樹木が倒れ、生態工房さんがその整備に携わったことをきっかけとして、ハンノキ林の保全活動が開始されたとのこと。

この場所は、梅雨時~夏にかけての雨量の増加に伴い地下水が上昇してくるエリアで、その地下水を水源に、ハンノキが好む環境が形成されます。

そのため、現在は、

①ハンノキ林内の土を掘り出して窪地を作り、より地下水が地表に届きやすくすること

②掘り出した窪地の中に、園内の斜面から土が流れ込まないよう、しがら柵を築くこと

この二つを主な活動として、ハンノキ林の保全が行われています。

今回は、しがら柵の設置活動を担当しました。

しがら柵はすべて天然素材。公園内の樹木の枝を用いて、柵を組み上げていきます。

天然の素材を用いることで、環境への負荷をなくすことが出来るだけでなく、様々な生き物の住処になるそうです。

時期になると、ニホンカナヘビの姿が見られ、公園を訪れる方々に親しまれていると担当の方が話していました。

さて、実際の作業ですが、想像していた以上に繊細かつ力のいるものでした。

軸となる丸太が打ち込まれた後、互い違いに枝を編み込んで、柵を築いていきます。

自然素材である枝は形もいびつで、しなり具合も樹種によってさまざま。

上手く編み込めるように、しっかり枝を選びながら、枝を力技で曲げたり、丸太を押し出したりしながらなんとか形にしていきます。

そのため、上手く組めた時の感動はひとしおです。

私の組んだ柵は次の写真ですが、いかがでしょうか?うまく組めていると思いませんか?

自分の作り上げた柵が公園の一部として残り、そして生き物を守ることにも繋がる非常にやりがいのある作業でした。

当日は並行して、窪地の掘削作業も行われました。

参加者の皆さんが協力しながら非常に効率よく掘削が進められていたようで、作業後には新たな窪地が形成され、山のような土が盛られていました。

なお、掘り出された土は、井の頭池の浅場に埋められ、陸地と池の移行地帯(このような、二つの環境の移行地帯を「エコトーン」と言います。)等の整備に用いられるそうです。

公園内の土を、また公園内の生物多様性保全に有効活用するのは、とても素敵なアイデアだと感じました。

最後に、これまでの保全活動の結果生じた、環境の変化について説明いただき、活動は終了しました。

掘削の結果、表土に現れた埋土種子から、希少なものも含む様々な植物が生え始めているほか、林内が水に覆われる期間が増え、準絶滅危惧種に指定されるニホンイシガメが産卵地として利用するなど、様々な生き物の拠り所となるそうです。

生態工房さんは、ハンノキ林の保全も含め、市民と協働して様々な保全活動、自然体験活動を実施しています。

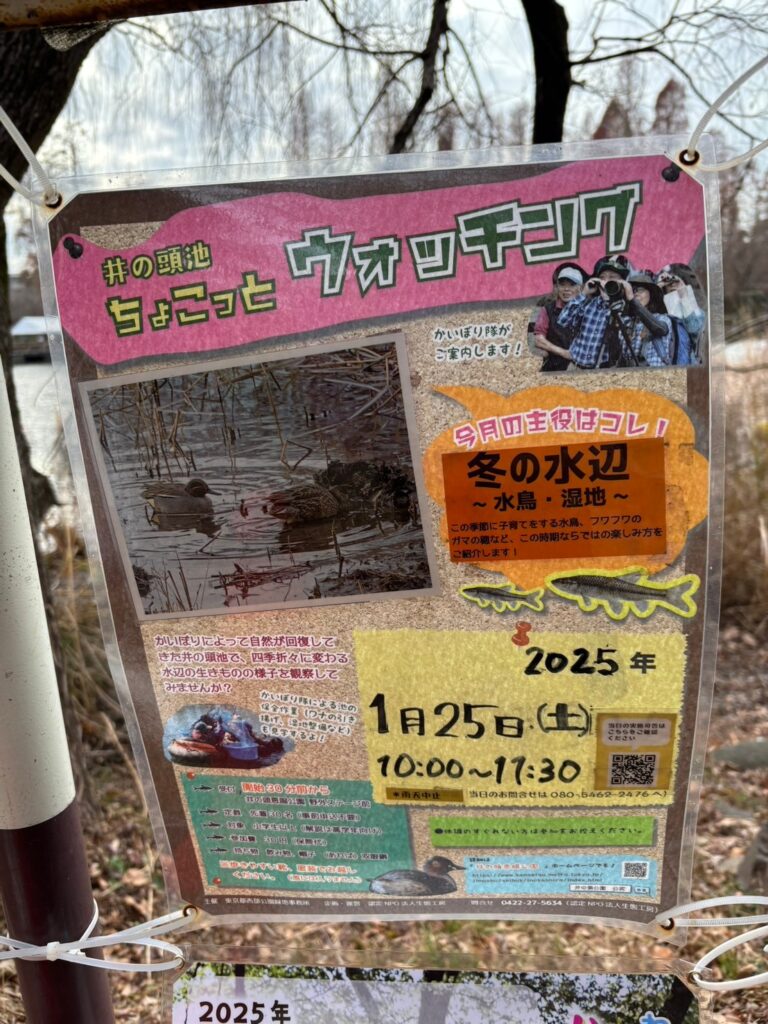

井の頭公園では、ハンノキ林の保全のほか、池の排水により堆積した泥を排出したり、魚を捕まえたりする「かいぼり」という手法を用いて、池の生物多様性保全を行っています。

毎月、彩り豊かな活動が、各地で開催されているので、是非、お気軽に足を運んでみてください!

井の頭恩賜公園

住所:〒180-0005東京都武蔵野市御殿山1丁目18-31

アクセス

JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺」下車 徒歩5分

京王井の頭線「井の頭公園」下車 徒歩1分

認定NPO法人生態工房HP:https://eco-works.gr.jp/

投稿者:カジキ

.gif)